“翻到一张泛黄的老照片,记忆突然涌上心头……”

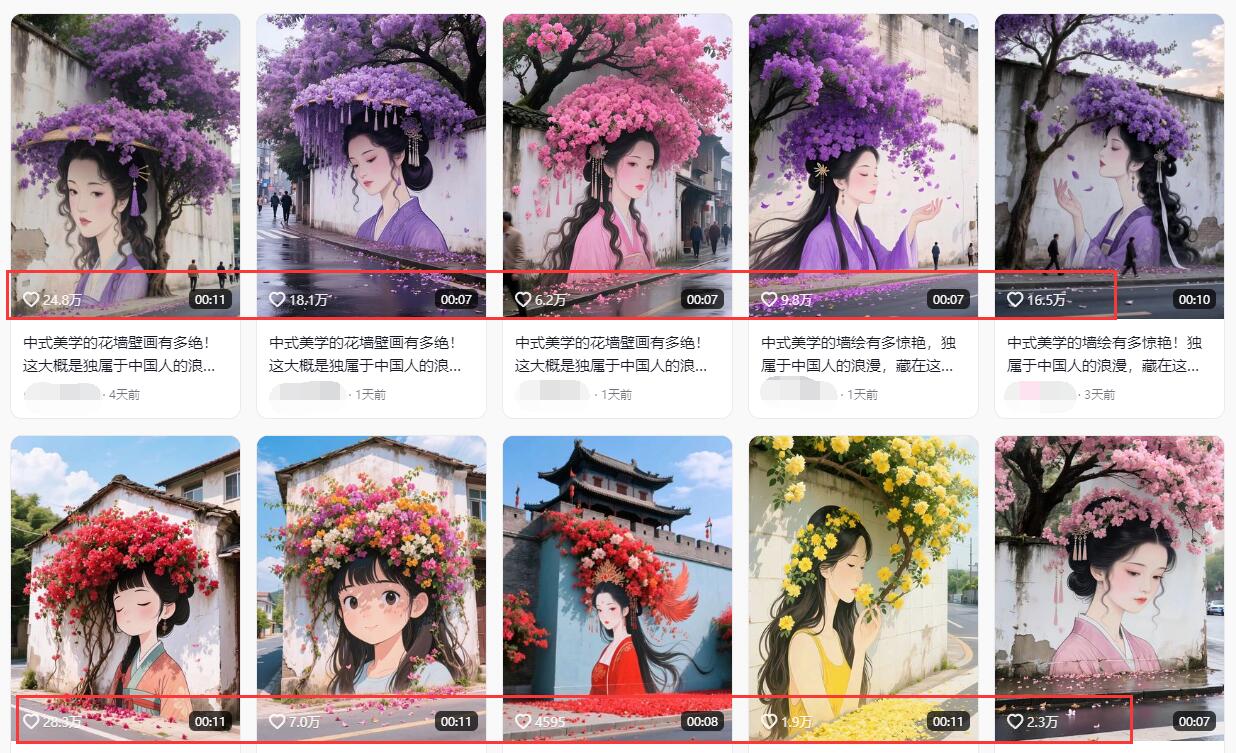

最近,短视频平台被一股“复古风”刷屏——AI生成的90年代老照片,让无数人直呼“破防”。从褪色的胶片质感,到标志性的港风穿搭,甚至能精准还原老式电视机、搪瓷缸等时代符号。

这背后,究竟藏着怎样的技术密码?普通人如何轻松玩转“回忆杀”?今天,我们用实例拆解AI生成老照片的流量密码,手把手教你打造爆款内容!

一、流量密码:为什么“90年代风”能爆火?

1、集体记忆的共鸣

90年代是改革开放后文化碰撞最激烈的时期:

– 影视:《新白娘子传奇》《还珠格格》的怀旧情怀,墙上贴着这些影视海报。

– 音乐:周杰伦磁带、Beyond乐队;

– 生活符号:公用电话亭、游戏厅、暖水瓶。

AI精准捕捉这些符号,瞬间唤醒用户情感记忆。

2、 视觉反差的冲击力

现代审美追求“精致感”,而90年代风格自带“粗粝感”:

-服装:垫肩西装、健美裤、露脐装;

– 场景:老式百货大楼、录像厅、绿皮火车。

这种反差形成强烈戏剧性,易引发传播。

3、AI制作成本低,回报高

3、AI制作成本低,回报高

用户只需使用AI工具即可生成图片,门槛极低。但是变现方式多样化,回报率高。

二、实例演示:《梦回90年代》

让AI帮我们生成一个《梦回90年代》的图文故事脚本,同是需要提供AI绘图提示词。

使用即梦AI(链接:https://jimeng.jianying.com/s/erF8HFpSloI/?t=-1)生成图片:

使用即梦AI(链接:https://jimeng.jianying.com/s/erF8HFpSloI/?t=-1)生成图片:

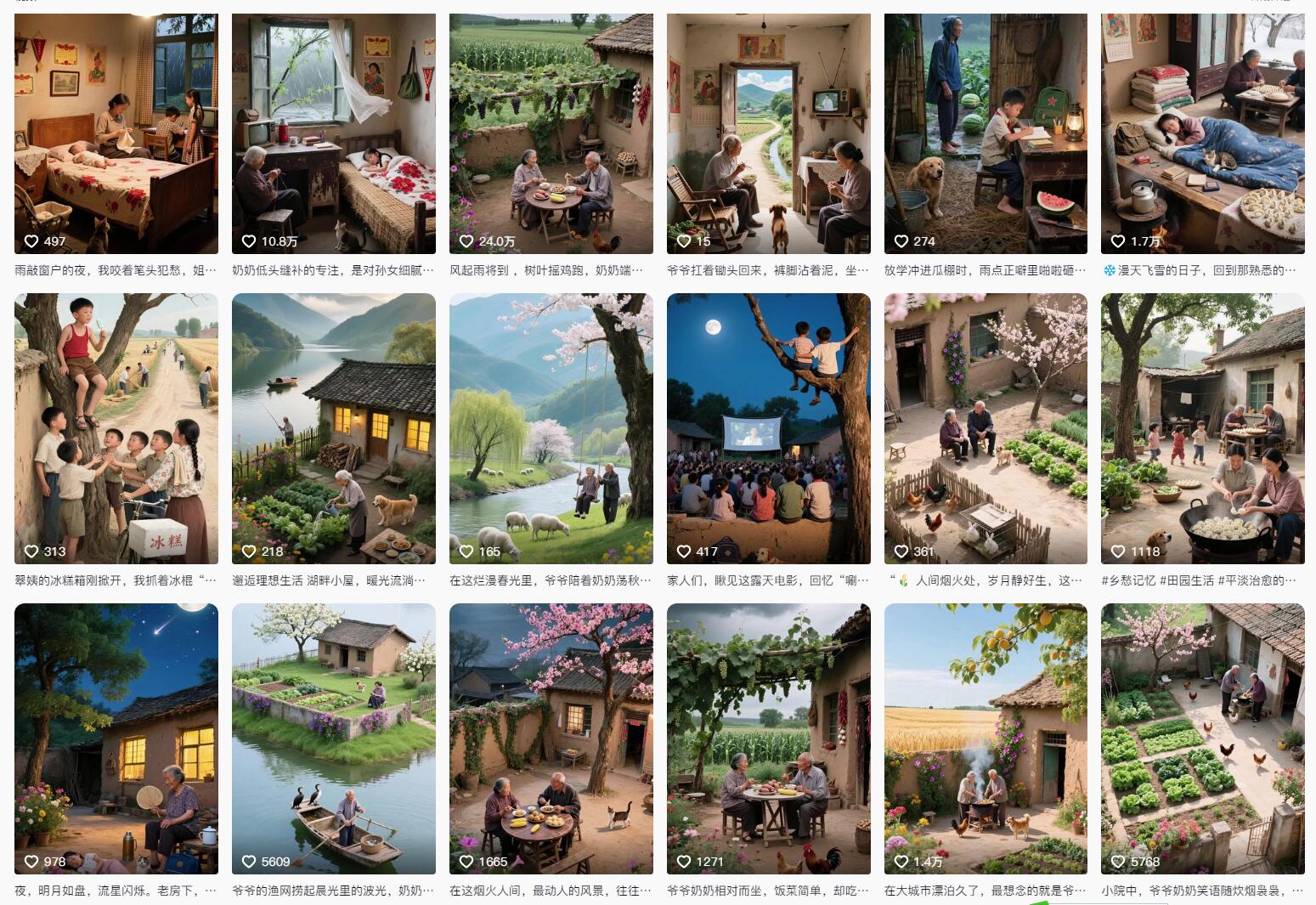

第一幕:清晨炊烟

提示词:灰瓦屋顶上的烟囱已经升起缕缕的白烟,褪色的对联残留在土坯房门框两旁,木格窗棂透出煤油灯昏黄光晕。院落里公鸡啄食稻谷,竹扫帚斜倚磨盘,搪瓷脸盆结着冰凌。远处山峦轮廓在薄雾中渐显,胶片质感记录北方农村冬日清晨。

第二幕:晌午蝉鸣

提示词:塑料珠帘折射正午阳光,老式收音机播放《小芳》,绿漆电风扇摇头发出吱呀声。竹席上散落玻璃弹珠和铁皮青蛙玩具,铝饭盒装着腌萝卜,搪瓷缸茶渍斑驳。墙上年画褪成粉白色,门框钉着”三好学生”奖状,胶片颗粒还原90年代夏日的慵懒时光。

第三幕:秋收交响

提示词:金灿灿的稻谷铺满晒场,竹耙划出整齐沟壑。老汉头戴草帽敲打连枷,妇女用簸箕筛除稗子,孩童在谷堆间追逐打闹。拖拉机突突声与知了鸣叫交织,夕阳将草帽投影拉长,仿电影长镜头捕捉劳动韵律,泛黄色调唤醒集体劳作的年代记忆。

第四幕:除夕团圆

提示词:八仙桌摆满炸丸子、冻豆腐和冰糖桔,雪花电视机播放春节联欢晚会。褪色年画中财神爷笑眼弯弯,一个暖水瓶与一个搪瓷杯构成静物构图,钨丝灯泡在蒸汽中晕出光斑。超写实画风复刻1998年北方农村一家人守岁的场景。

第五幕:开学前夕

提示词:军绿帆布书包斜挂木椅,铁皮铅笔盒内整齐排列中华铅笔。水泥地洒落橡皮碎屑,墙头日历停在”九月一日”,窗台搪瓷碗泡着钢笔尖。月光透过蓝格窗帘,在作业本上投下斑驳光影,水彩晕染风格勾勒开学前夜的忐忑与期待。

三、争议与反思:流量背后需理性

1、历史真实性的挑战

AI可能将虚构元素“植入”历史。例如,将80年代场景中加入智能手机,所以需标注“AI生成”避免误导。

2、审美单一化的风险

过度追求“年代感”可能导致创作同质化。建议结合地域特色(如东北的冰雕、广东的凉茶铺)丰富内容多样性。

3、隐私与版权问题

使用他人老照片作为训练数据需获授权,商业用途需谨慎。

四、普通人如何借势这股流量?

在内容创作方向上我给大家以下建议:

1、情感向:制作“父母年轻时”对比图,引发亲情共鸣;

2、知识向:科普90年代流行文化,如“喇叭裤的由来”;

3、营销向:品牌可复刻经典产品包装,打造“情怀营销”。

AI生成老照片不仅是流量工具,更是数字时代的“记忆银行”。它让泛黄的相册焕发新生,让散落的碎片重聚成故事。但技术始终需要温度——当我们用AI重现90年代的烟火气时,不妨多一份敬畏:尊重真实历史,守护个体记忆,才能让这场“回忆杀”真正打动人心。